我的职位不是数据分析师,属于既做运营、又做数据

优采云 发布时间: 2021-08-10 01:04我的职位不是数据分析师,属于既做运营、又做数据

我的职位不是数据分析师,而是数据操作。很多工作与数据分析重叠,既属于操作又属于数据,也可能与其他角色混合。

一开始,我接触了运营数据。我没有编程基础或统计知识。我在大学上过几门课,只能和同学一起做,捂着脸哭。可能我的零经验经验对大多数对数据分析感兴趣的朋友有参考价值。

刚开始工作的时候,我什至不知道vlookup,也没有人教我。 Excel 只能执行基本操作。那个时候要关联多份报告,我赶紧上手,一张一张的复制粘贴……如果太多,我会哭的。后来我觉得这不是办法。于是借助万能的百度:

“excel 如何匹配来自多个表的数据。”

所以看vlookup函数。每次使用时一定要先阅读网上的样例,否则会出现各种问题。使用它需要几次。

当时对运营的数据要求不错,很多人都在断断续续的琢磨。比如什么样的用户愿意使用我们的APP。所以希望R&D可以下载各种报表,然后用excel进行关联,做一些简单的分析。

当然,我在这段时间犯了很多新手犯的错误,比如相关性不代表因果关系,比如极值的影响,比如样本数量不符合置信水平。

年轻人不知道天有多高,但我还是很享受。你需要对数据分析充满好奇。

我记得 15 月初,我的老板给了我一个任务,要从各地医院采集数据。看到网上医院有几万家,我又要哭了,复制粘贴也不能了。所以我寻求帮助以了解爬行动物是多么好的东西。

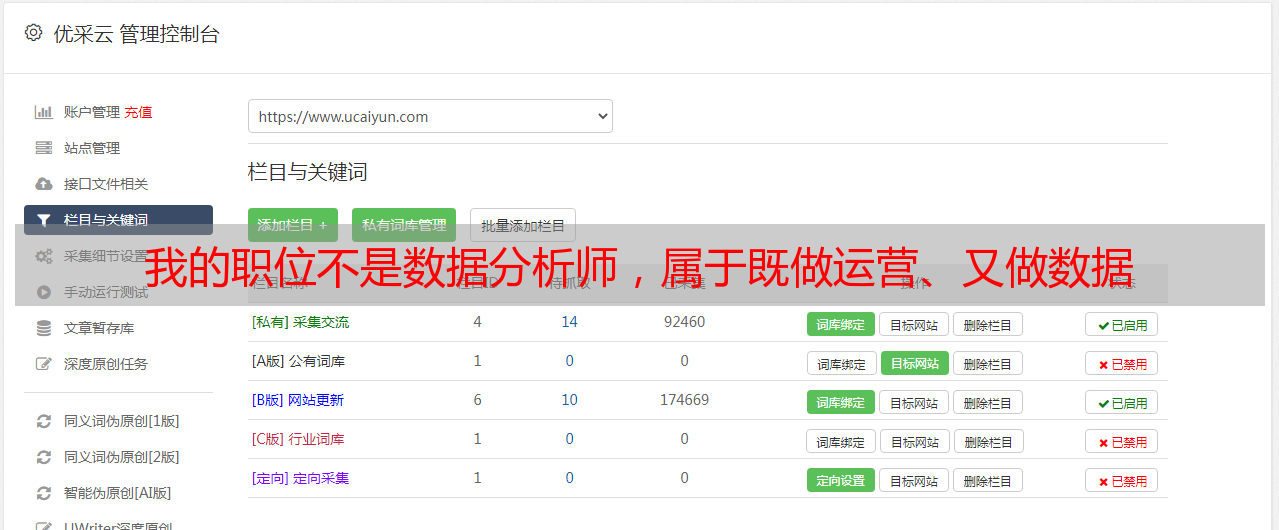

当时水平不够用Python+Scrapy,找了个爬虫工具优采云。然后跟着教程,顺便学习一下Html+CSS的网页结构。

加上两天的班次,终于拿到数据了。

我又哭了,没有感动。

所有这些乱七八糟的数据。不仅有错位、乱码、空格,还有重名。什么上海第一医院,上海第一医院,上海第一人民医院,上海第一医院。你在同一家医院给我放了四个在线! !更不用说分支,地址不匹配等等。

后来才知道这一步叫做数据清洗。继续使用excel函数来组织。我一直信奉的规则是:如果可以使用简单、可重复使用的方法,就不要重复操作。我坚信总会有一个省时的解决方案。在此期间,Excel水平得到了快速提升。另外,我也养成了随时保持微笑的好习惯。

虽然爬虫从学习到成功花了很多时间。但是比起从网上复制,效率要高很多。

大约在同一时期,我也学习了网站。

我们的产品是APP+Web框架,很*敏*感*词*和活动都是通过网页来实现的。当时用的是百度统计。系统学习漏斗转化、访问路径、跳出率、退出率等。

那时可以快速实现对各种活动的分析,比如活动期间的流量、用户的转化率等,可以快速获得反馈分析,从而可以对运营产生直接的了解后续活动纳入分析,百度统计相关应用也推广至运营部。

随着分析的深入,我对分析的数据要求也更高了。例如,什么样的用户更有可能参与活动?用户流失的原因是什么?

无论是下载报告还是网页统计,当时都很难做到。长期以来,只能用粗略的描述性统计,无法定位到具体的人。

数据分析的很多技能后天可以磨练,但我认为一个好的数据分析师会好奇,会问问题,会思考问题,会解决问题。不为分析而分析。

随着公司业务线的扩展,用户数量不断增加。我越来越难以与Excel进行关联,效率也呈几何级数下降。 2015年8月,我再问研发老板,他对我说:如果你要给你开一个数据库权限,你自己查一下。

我:我不懂 SQL。

研发:没关系,简单易学。

我:好的,好的。

我心里好幸福,不用再求你了!

一个月后,各部门的数据需求没有经过研发,而是堆到了我这里。显然让我使用SQL是一个有预谋的大计划。不过还是很感谢接触SQL,让我能访问的数据成几何级数增长。

当时还有一个任务挑战。我需要为用户运营建立一个数据系统,包括留存、活跃度、回报和分层指标。我在网上查操作指标的应用和解释,同时查SQL的执行情况。

这是我第一次接触、了解和建立以业务为中心的数据系统。

当时我们在运营,很长一段时间内,推送、短信、营销都是满满当当的。所有的脑子都推给用户,没有细分。指标建立后,我们部门开始尝试用自己的数据系统进行操作。

举两个最简单的例子:比如你最近打开了我们的APP,那么我们就不会推送你最新的活动短信,因为我们默认在APP里是可以看到的。

再举个例子,如果一个用户使用了很长时间的APP,我们称他为忠实用户,然后突然几个星期不使用它,那么我们会找出用户,打电话问他为什么他不习惯,并试着给他回电话。

此后,我特意衡量了各种运营效果,比如活动人均成本、短信人均效果成本、用户价值周期等。并继续优化。

用数据建立指标,对业务最直观的感受就是有据可循,分析运营可以有针对性。

随着数据的增多,数据报表的日常维护成为了最耗时的工作。虽然我们当时用的是Presto+Airpal的数据平台,但不管是各个业务线还是APP的基础数据,我和我部门花在组织上的时间越来越多,分析的时间越来越少,更别说落地实施了.

此后,BI 被合乎逻辑地引入。在此之前,我不知道什么是 BI。

(传说,当时了解之后就被BI说服了)

BI 的学习曲线不是那么陡峭。为了自动化运营数据上报(还是为了省时省力),要求研发(一顿饭)单独开一个服务器进行私有化部署,连接数据库。将所有报告要求迁移到服务器大约需要一个月的时间。

甜。

大量的工作被简化或消除:它可以监控任何推送和短信的效果,市场销售分析可以定位人员,并及时了解业务线的波动。

只能分析数据,可以安排足够的人力对数据进行监控和观察。至此,运营数据系统有了基础。

2015年下半年,我问了产品(不请客吃饭)部署APP和Web埋点的需求,通过用户的路径了解用户,也弥补了百度统计的不足。埋点的数据不乏,现在也不晚。我们稍后将这些点埋起来。如果更早,可能会有更多的时间进行优化。

经过当时的考虑,埋藏的数据会比较多,应该使用Hadoop,虽然从后续的角度来看,Hadoop并不是必须的选择。但它也让我提前了解了大数据(当然,数据本身并不大,具体涉及到技术领域)。

使用Hive为埋点数据创建离线脚本进行清理、分区、处理并导入MySQL。可惜业务不使用Hadoop,只是数据管理,所以不太了解。

至此,底层数据已经完善。后续处理为上层。

今年年初开始学习数据挖掘,向更高层次的数据分析进阶。我先从 R 开始。

我没有任何编程基础,下班后基本迷上了研发,所以比较难学。主要是打出书上的句子来学习。把整本书敲下来,对一堆数据的清理、描述性统计的使用、图表的制作有了基本的了解。

基础几乎相同,我开始啃算法。我主要是面向应用的,所以大部分算法都不学数学推导。当然,决策树和K聚类都是很容易掌握的东西。

想必所有数据挖掘的初学者都会用到Iris Data的数据,然后就是对泰坦尼克号幸存者的分析。如果有,请点赞,哈哈。

我不是数据挖掘工程师,我喜欢称自己为剧透。

后来参加了一个数据挖掘比赛,是信用欺诈模型,典型的数据不平衡问题。数据完全脱敏,无法从字段中得知业务含义。

这与平时使用干净的数据源进行建模完全不同。该模型的召回并不令人满意。最终,没有任何成就。最大的帮助是知道井底有多少只青蛙。

后来关注了特征选择和特征处理。好的数据和特征可以在很大程度上决定模型的优劣。之前练习的时候,因为我是算子,所以选的特征都是选出来的,而且关联性很强。实际的特征工程对我来说是一个非常大的缺点。

我还在学习数据挖掘的过程中,所以以后有机会再补充。

Python的学习还是要归功于研发大哥(这次不请客了)。因为我们业务线的数据比较多,产品变化的需求比较大,很多表结构不美观,常用的SQL需要各种嵌套,应用起来比较麻烦。

我不喜欢重复无意义的工作。我希望已经清理了数据,所以我要求它。

结果当然是需求延迟。

这让我想起了一个经典对话:

产品和运营:这很简单

研发:你能上吗

仔细考虑之后,我肯定会继续改变我对数据清理的需求(我对自己很不自信)。请研发兄弟们多喝咖啡和晚餐。最好自己做。无论如何,数据分析将不得不在未来进行。使用Python,套管UP。

下载Python,安装GitLab,开启CI权限,然后规划数据仓库。我自然不知道数据仓库应该是什么样子。无论如何,目标是如何使用我们的运营数据...

继续捡书,用Pandas写ETL和数据仓库相关的代码。期间对数据表进行了无数次调整,性能优化,查询优化,如何适应业务扩展,如何防止数据扩展。

截断无数次,已经被另一家公司截断了。

最后,我很满意并功能化了几个常用的清理流程,以便我将来可以快速重用和构建表格。例如,7 天内的某个业务数据,以及 30 天内的某个业务数据。

共同建立数据挖掘通用特征库,利用离线算法预测部分业务响应模型,准确率超过75%。虽然不如大牛,但是作为一个算法模型来操作感觉还是挺酷的。

接下来,我们的团队开始利用数据仓库中的数据抽象成用户画像。

我在网上看到了很多文章的用户画像,比如用户的年龄、性别、爱好、财务状况等,但我们不是电子商务行业,用户的兴趣实际上并不帮助我们的业务。我只根据自己对业务的理解制定人像标准。

比如用经典的RFM框架做标签:一个月没有订单生成,最近生成的订单不那么频繁等等,帮助销售和运营判断用户是需要激励还是发展。

说白了,我不知道其他公司的用户画像。甚至更高的级别可能会使用主成分分析或聚类。但我还是坚持从自己的运营角度去分析和提炼。只要对业务有帮助,就是很好的用户画像。幸运的是,肖像的代码是自己完成的。如果以后要改需求,也需要自己改。你不需要请客。

我自己对数据分析的理解和深化,都是在我的工作中一步步进行的。我有模仿前辈的经验,也有团队的探索。我不敢说我学到了多少。距离我去年用 MySQL 才一年多。还有很多有趣的数据我想尝试和学习:

网站data分析与APP数据分析有哪些异同点;

SEO的知识我懂,但是流量没有经过实战测试。真想用Python爬虫+AB测试来获取体重;

营销人员非常希望有大预算的运营,通过优化不断降低CPC;

Spark 已经是一种趋势,但我还没接触过;

您对数据了解得越多,就越觉得它不是一个切入点,更不用说您自己的运营工作了。

另外,我也知道自己的不足和局限。比如不知道大公司的数据产品是什么样的,比如有没有更好的数据运营案例,非常愿意和大家交流。