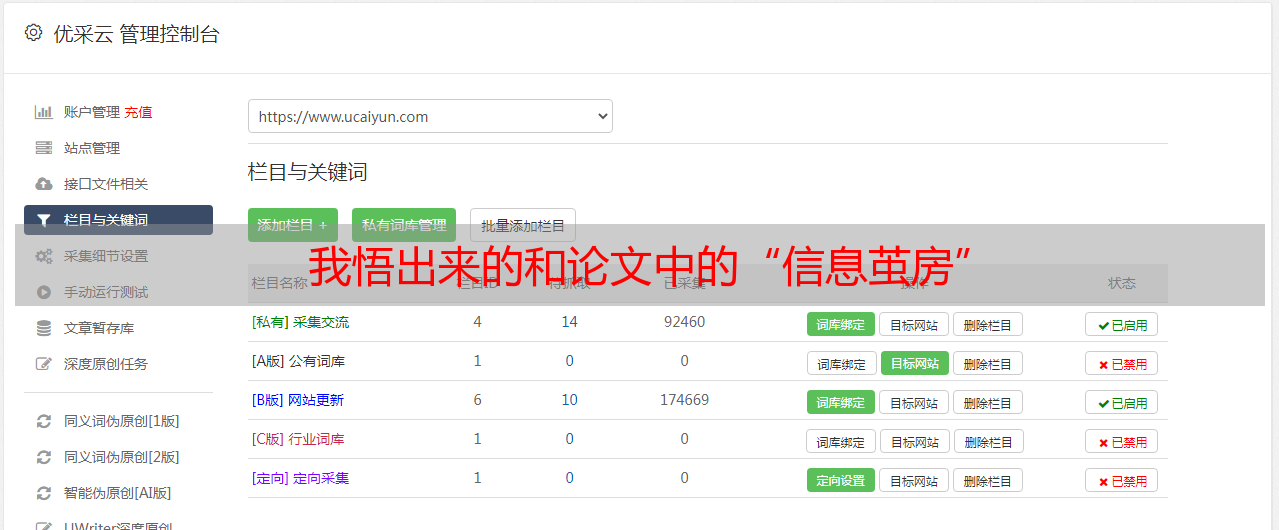

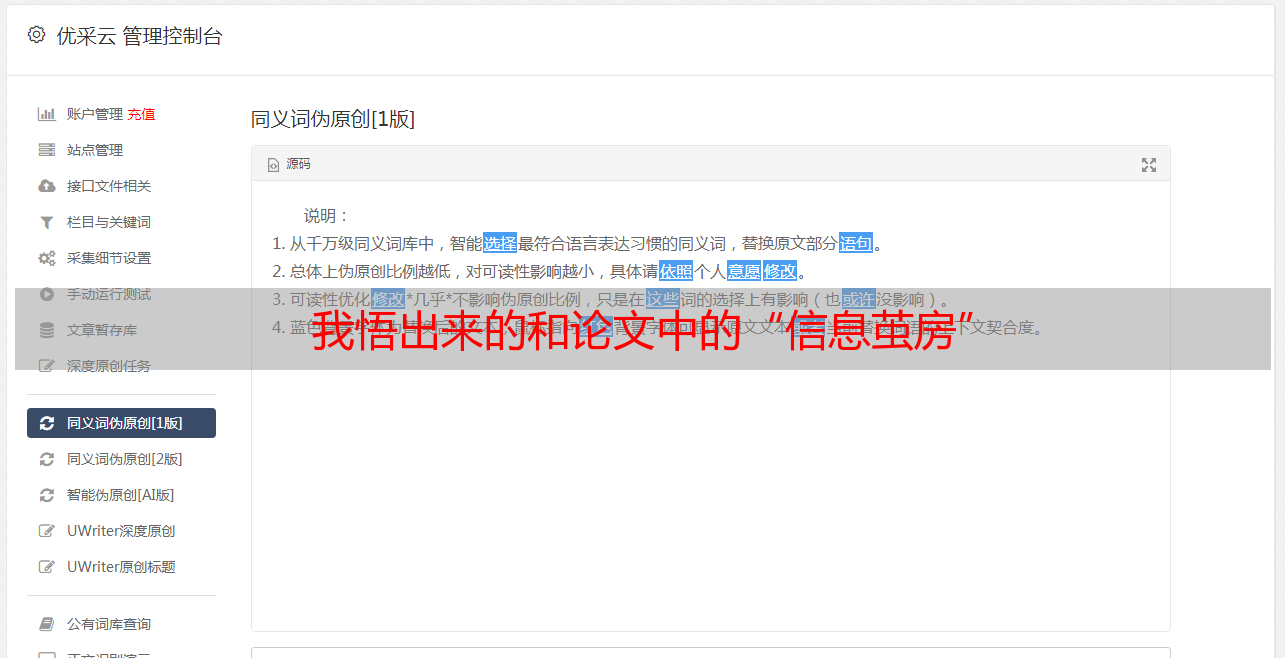

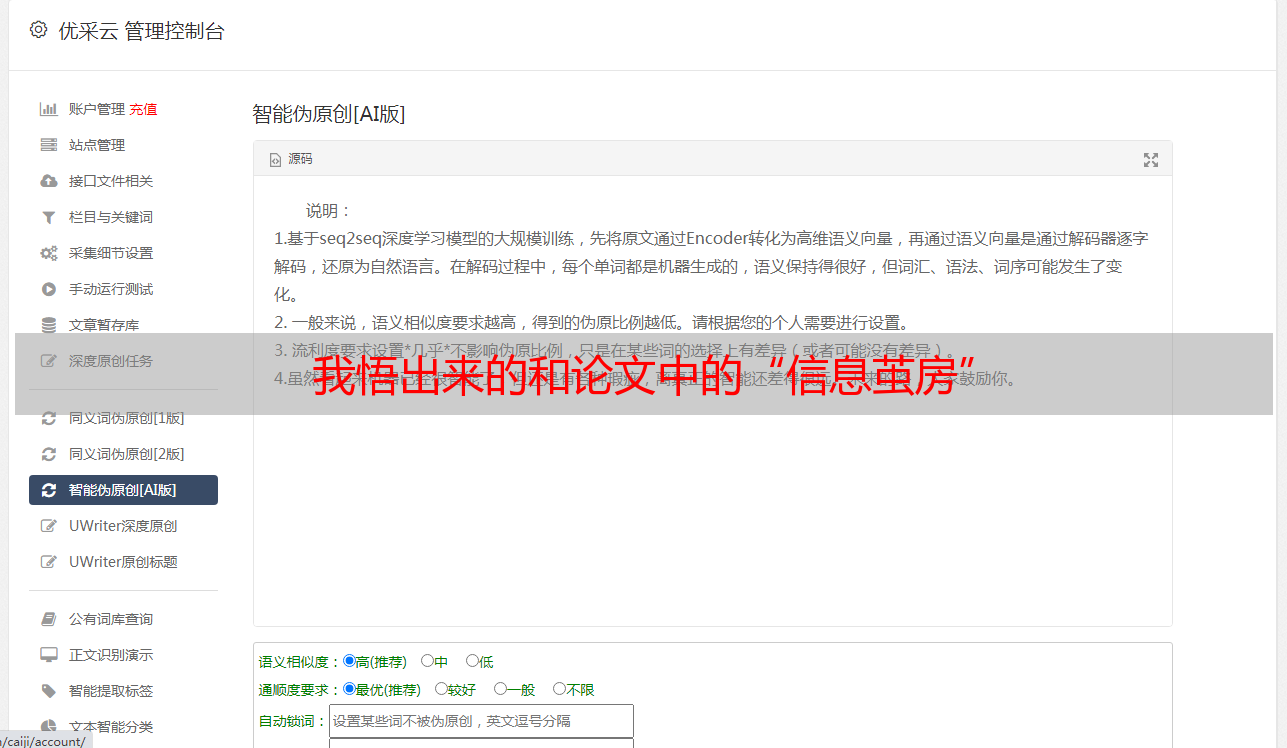

我悟出来的和论文中的“信息茧房”

优采云 发布时间: 2022-04-28 23:09我悟出来的和论文中的“信息茧房”

《灰猎犬号》

阿伦·施奈德

2020

最近在疯狂看小红书,我发现小红书的算法真的非常精准,所以最近一段时间都在感慨和人工训练小红书算法,直到昨晚我突然想到:如果随着算法不断更新和前进,算法不断变得精准,我只能接收到我喜欢的内容,但我想要在网络上接收到其他信息,我却没有办法让数据带我到其他的领域,我就被算法这样困住了。

于是,我把这个想法抛给其他人,得到了“信息茧房”

提问

来自菲姐的回答

信息茧房

信息茧房(Information Cocoons)这个概念来自美国哈佛教授桑斯坦,他指出,信息茧房意味着,我们只听我们选择和愉悦我们的东西。而他提出这一问题的主要背景,是数字时代的个性化信息服务的逐步兴起。虽然这不是一个很新兴的概念,但确实对我来说的一个新概念,我想,也就是说平台推荐给用户的内容贴近喜好,预测到用户的需求,那么用户接收到的信息将会变得固定在用户的喜好圈内。

一方面,我认为这样的算法技术是有必要的,科技发展的结果,

一方面,我认为算法确实将人们在网络上浏览的内容固定化,在一定程度上不利于人们的网络上的探索,而固化人们接触到的内容,也会导致人们被迫圈在自己的喜好圈,久而久之接触不了主流的声音,同时也降低了对社会的兼容,社会将会被割裂。

一方面,不同的平台对算法的要求不同,平台的目的是满足自己的私利,这样的目的性可能会变得偏激。

抱着这样矛盾的想法我读了几篇论文,对“信息茧房”的理解变得清晰了一些。

关于我自己的想法和信息茧房

我自己悟出来这个“信息茧房”实质上并非实际上的信息茧房,因为桑斯坦同时在《网络共和国》中提出的“回声室效应”(echochamber effect),即人们更倾向于听到意见相同的声音,但这却也让自己更加孤立,无法听到相反的。另一位学者帕里泽提出的“过滤气泡”(filter bubble)概念,相比较信息茧房,这个概念更直接强调了信息过滤对用户的影响。他认为,以搜索引擎为代表的算法通过了解用户偏好,进而过滤异质信息,在为用户打造个性化的信息世界同时构筑“隔离墙”,使其身处在“网络泡泡”的环境中,阻碍多元化观点的交流。

国内学者虞鑫的《重新认识“信息茧房”——智媒时代工具理性与价值理性的共生机制研究》中写道了,这三个概念的侧重点却也有所不同。信息茧房侧重于个体的事实性信息获取行为,强调“束缚”,具有明显的个人偏向性;回声室效应侧重于群体或系统的意见“聚合”及观点强化,并与群体理论密不可分;而过滤气泡则侧重于算法技术导致的信息“过滤”,强调信息环境层面的同质性。

所以,15号线上的晚高峰上,我发现自己原来悟出来的道理是“过滤气泡”,这个概念是2010年提出来的,而我是2022年自己突发奇想悟出来的,看来我和国际顶级学者的距离最小可以到12年了,满意。

几个有意思的地方

简单读了几篇文章后发现,其实信息茧房的存在是必要的,我们生活在信息爆炸的世界,网络上的信息杂乱无章,数据也很繁多,现在的人工智能实际上是由“数据”喂养出来的,没有大量的数据,也无法促*敏*感*词*工智能的快速发展。算法推荐的原始目的实际上是帮助人们在大量的信息中快速捕捉到自己的想要的信息,从而减少寻找信息的成本。这么好的初衷现在却引发出“信息茧房”的概念。

主流算法推荐的几个类别:

1.协同过滤的算法,按照用户类别推荐,当一个用户在该平台浏览一类产品,那么根据具有相似浏览记录的其他用户的行为去为该用户推荐,这是基于行为的推荐,但弊端是必须需要在该平台上留下足够多的浏览痕迹才可以。

2.内容推荐,顾名思义根据用户选择的标签,以及用户浏览内容的主题进行推荐,这个类型的算法推荐对平台的算法精准度要求很高。所以需要平台想要实现最优推荐,需要精准的匹配用户需求。

3.语义推荐,这也是目前比较热门的推荐类型,它不强调语义的推荐,而是进行相似的语义配对,例如喜欢梅西的,大概率对足球明星很关注,所以C罗的内容也可以推荐,大概意思就是这样。

这样看,信息茧房是必要会形成的,算法推荐还是优势。

如何破"茧"

至于如何破茧,算法再精准,但算法没办法判断用户的态度,当用户浏览英国地铁罢工的时候,计算机无法计算用户对罢工事件是否支持还是反对;或者用户在浏览一些信息可能会抱着猎奇的想法看内容(例如我),所以猎奇的内容也会被计算机纳入到用户兴趣的数据中,总之人工智能还在发展的现阶段,破茧还不是太急需的工作,但未来的算法需要向改变成为茧的方向努力。

算法优化:算法需要不停进步,因为人的需求总在变化,一段时间内需求会固定,但长时间内兴趣会转移。算法需要精准计算,重点在于对需求的预测,而不是对现有的数据集进行计算推荐。同时,算法应当给予用户一些“探索世界的信息”,不局限于内容上的精准,而是提供一些预测外的内容,让人们接触到更丰富的网络世界。

信息供给:平台需要推荐给用户感兴趣的内容来提高自己的浏览量和关注度,但在一些主流平台或社交媒体上,对于公共信息和主流思想是有必要纳入到推荐内容中的。因为信息茧房可能会导致人们兴趣圈的固化,偏好和态度都会小众化,导致对主流思想的接受度不高,社会容易造成割裂。

个人素养的提升:总的来说,算法推荐是人教计算机去计算人,核心还是在于人,现代人越来越依靠网络,对于信息的寻找能力也因为算法推荐而变差,人们更倾向于简单地寻找到自己需要的信息,这种惰性也促进了信息茧房产生。所以我们需要减少这样的惰性,提高个人求知欲。

END

昨天在家吃完饭悟出来的想法,其实12年前就已经有相应的理论存在了,不过我也很开心,是否意味着我和专家的距离缩小到这10多年了,继续加油。

其实我自己的想法更偏向过滤气泡,过段时间研究一下再细说。总的来说我个人观点是,算法推荐是必须的,信息在变成茧的时候控制好织茧的进度就好了,不要成为茧(封闭)。

参考论文:

[1]虞鑫,王金鹏.重新认识“信息茧房”——智媒时代工具理性与价值理性的共生机制研究[J].新闻与写作,2022(03):65-78.

[2]龚莉红.基于“信息茧房”理论的意识形态话语权研究[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2019,21(05):35-40+106.

[3]孙少晶,陈昌凤,李世刚,肖仰华,徐英瑾,张涛甫,张志安,赵子忠,周笑,张岩松.“算法推荐与人工智能”的发展与挑战[J].新闻大学,2019(06):1-8+120.

[4]喻国明,曲慧.“信息茧房”的误读与算法推送的必要——兼论内容分发中社会伦理困境的解决之道[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2020,41(01):127-133.DOI:10.14100/ki.65-1039/g4.20190826.001.

[5]彭兰.导致信息茧房的多重因素及“破茧”路径[J].新闻界,2020(01):30-38+73.DOI:10.15897/51-1046/g2.20191230.001.

再来复习一遍今天的电影:

《灰猎犬号》亚伦·施耐德

欢迎大家多多关注,以后会把自己的一些想法和故事做成文章分享到公众号里,同时分享一些喜欢的画作、电影和歌曲,争取做到一天一更。

WELCOME TO HULLLKNIFEWORLD