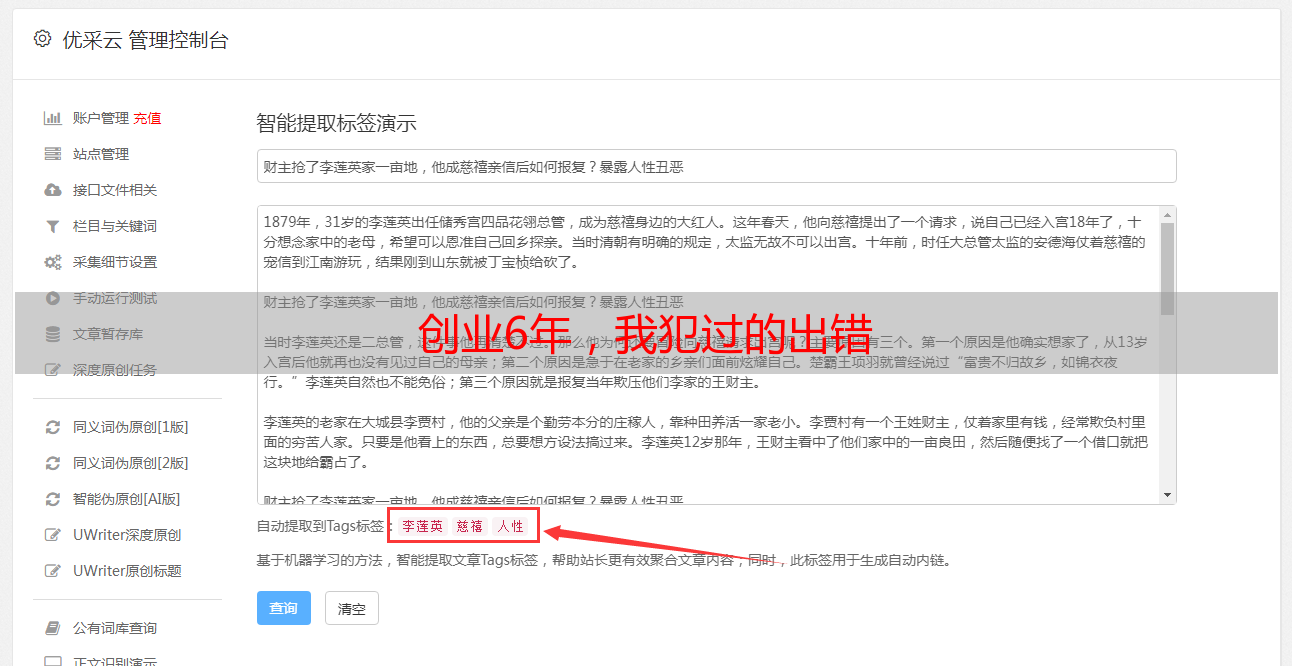

创业6年,我犯过的出错

优采云 发布时间: 2020-02-21 16:00之所以说是“常识性错误”,是因为这些错误背后的道理看起来都很简洁了。不过,故事都是真实的,犯过的错是血淋淋的。

1.不关注竞争对手

牛逼的公司都很喜欢这么说。亚马逊的创始人贝索斯很多场合都半开玩笑地说:“不要关注你的竞争对手,因为它们既不帮你钱。”

微信的创始人张小龙,最近在点评“*敏*感*词*短信”APP的之后也说:“看了一眼截图,还不值得我安装体验一下。我们未来会落后的缘由可能是因为不知道用户,而不是因为我们不知道竞争对手。”

听起来都非常有道理,对不对?我当时只是如此认为的。因为我们公司做的游戏当时也在美国的APP畅销榜第一待过一年。那个时侯,我也从来不看竞争对手的游戏。

直到有两天,我下了一堆友商的产品体验了一下,才大吃一惊:原来友商的产品画面、玩法的进化程度,已经大大超过了我的想像。于是我才知道:

了解竞争对手,其实是非常好的知道用户的方式。而不关注竞争对手,其实是一种鸵鸟心态,把自己封闭起来,然后自我感到良好。

用户喜欢哪个、需要哪些,他们不必定有机会用自己的眼睛告诉你。但是,他们必定会用自己的钱跟时间投票。如果某个竞品的行业表现好,一定表明了它在这种方面最符合用户的应该。

关注跟认识竞争对手后,初级的方式是:照抄。而高级一点的方式是:洞察用户在使用产品背后的需求,找到更好的解决方案,融入到自己的产品里。

贝索斯没有告诉我们的是,其实他的公司有个“竞争情报组”(competitive intelligence)。

在中国职场人脉网站LinkedIn上面一搜,可以搜到亚马逊有很多这样的岗位在招聘。而它们的主要工作,就是在其它电商网站上长期订购商品,评测他们的各类服务,然后汇报给贝索斯。

2.不想花大力气招聘关键人才

设想一下,公司应加强一项带有挑战性的崭新业务,需要一个新的负责人。如果你是CEO,你会从已有的得力干将里提拔一个,还是从行业上招聘一个有类似经验的人?

过去几年,我大部分时候都选择了后者。为什么呢?因为这样做最轻松啊。

但最终的结果通常不尽人意。团队通常必须浪费太多时间,走这些弯路,才能最后跑到恰当的方向上。究其原因,对不熟知的领域,我们经常低估了变成的难度,而又高估了学习的速度。

举例来说,同样是拍小说,文艺片和商业片,爱情片和动作片,*敏*感*词*片和真人片,需要的导演、团队都是完全不一样的。

如果我们忽略了其中的差别,非令拍爱情片的去拍动作片,最后拍下来的有也许是感情动作片。

3.不相信管理

这点说起来特别可怕,但确实是真事。

我在之前的公众号中写过:

我当时在腾讯工作了近4年,但混的非常差。没有带过任何人,没有任何管理经验。在我辞职前一年的一次考评中,我反而被打了“C”,几乎是劝退的意思。

我创业之初的几个重要伙伴,也都是来自腾讯。但是由于我在腾讯的资历比较浅,所以我找来的人,也都没什么管理经验。如果它们后来就明白我被打了C,估计都不会跟我一起创业。

但是好死不死,创业的第一个项目居然变成了。一堆没有任何管理经验的人,也可变成事,这使我最相信了一件事:管理不重要。

一个认为管理不重要的人,会把公司变成哪些样子呢?答案就是一团糟。

1)我会对所有我看不爽的事情,甚至诸多执行细节指手画脚,美其名曰“扁平化”管理。

公司人少的之后,问题还不严重。可公司上了几百人的过后,问题马上回来了:因为我什么事情都可能管,所以这些负责人对业务缺少完整的决策权。没了权力,责任也模糊了。

更严重的是,时间久了,大家都不把事情当自己的事,只把事情变成是“老板的事情”。

现在,我对扁平化有了最深的理解:可以向所有人了解状况,但是只跟少数人争论决策。

2)选择关键岗位负责人时,我不看重管理心得,只看重专业素养。

结果就是我选中的这个负责人,经常把自己累个半死,但是队伍的整体产出完全不行。

带团队,真的是必须经验的。专业素养,和带团队能力,是两种关联性比较低的素质。前者是对事情的理解,而后者需要对人的理解,完全不是一回事。

3)我拒绝在公司搞绩效考核和职级评估。

前面说了,因为我自己就是绩效考评的受害者,所以我不想在自己的公司里搞这套。但是当时同事们不干了:他们必须来自公司的反馈,他们必须能预期、有节奏的成长反馈。

所以2017年,公司至了300人的之后,我才在同事们的压力下,把绩效考评补上。

终于有两天我知道了,如果我认为自己的管理模式更先进、很优雅,那必定是错觉。那并非由于公司小而已。如果公司数量多了,就必须老老实实学习大公司的做法。

管理是一门很复杂的科学,没有足够经验时就想搞创新,太难了。

错误即便有低级,那就必须有高级。接下来就写写高级错误。

所谓高级错误,就是这些错误背后的道理并非显而易见。有些我昨天认为错误的事情,还在被中国一些商学院被成为正面案例。

1.用KPI驱动业务

KPI(Key Performance Indicator),简单来说,就是把薪酬、奖金跟一些关键业务指标挂钩。关键指标可能是产值、利润、股价、活跃客户数、增长率等等。

这是一种相当流行的做法。我在腾讯上班的前女友经常发一张很感人的表情图,图上是马化腾瞪着脖子看着你,下面写着一行字:“KPI完成了吗?”

用KPI来驱动业务会带给什么难题呢?可能带来2个问题。

1)短视

2016年,我十分期望公司的国外业务可迅速下降。有一次,我把产品跟市场团队的负责人叫到一起开会,讨论如何能够在一个季度里做到收入下降30%。团队表示十分困难。

也许是今天我心情上来了,也许是得到了那段时间流行的“狼性文化”的影响,我要求队伍需要达成目标。并且,为了提高队伍的动力,我许诺了一笔数额不菲的奖励。

结果你猜怎么样?团队似乎达成了30%的下降目标。但同时,也带给了此外一个后果:产品数据在接下来的几个月里明显下降。

等我认真回顾时,才看到为了达成目标、获得奖励,团队对产品做了相当短视的改动:把一些商品做了持续的折扣,并且把一些过去相当稀缺、从不售卖的商品,以最低的价格卖出去了。

于是我才知道:制定短期目标,并且使目标跟奖金强挂钩,就是在逼团队更加短视。

一个季度太短,那一年够长吗?有时候也不够。有些投资人会要求被投公司对赌利润,这也会使公司更加短视。

亚马逊和Google在近两年的公开文件中显示,他们都不再把高管的薪资跟业绩指标挂钩。这两个公司都是“长期主义”的坚定拥护者。

但是苹果的CEO库克的薪酬,却与股价高度挂钩。如果乔布斯还在,相信需要不会是这种的。

2)动作变形

如果医院有一个很强的KPI是增加死亡率,会导致什么结果?会导致医院反对接受真正有生命危险的老人。显然,这与医院救死扶伤的本意相违背。

大部分理发店会帮理发师提供办卡总额的提成。这样造成的结果就是,理发师一定会一边剪短发,一边喋喋不休地劝你办卡。

我国这些的法官,以“调解率”作为*敏*感*词*的重要考核指标。法官的基本职能,从公平审判,变成了和解矛盾,类似居委会大妈的角色。

所以,即使是看起来很好的想法,在KPI的强指引下,也会导致动作变形。

综上所述,KPI是一无是处吗?也不是。如果应完成的目标十分清晰,且完全了解该如何做的状况下,是可以用KPI的。

我有个在招商银行工作的同事,KPI有20多个,甚至也有“级差地租系数”这样非人类能理解的指标。如果KPI能定成这种,也许是有效的。

2.以差异化、创新为目标

2014年~2016年间,我在公司设立了一个名为“孵化中心”的部门,专门做诸多新工程的研发工作。这些新项目,都有一个明确的立项标准:一定要创新,一定要差异化,否则不做。

我为什么会把创新看得如此重呢?一方面,我把过去的顺利归因到变革上。另一方面,我也在中欧商学院听到了一种非常打动人的理论:与其更好,不如不同。

把创新看得重,以创新为目标,对吗?错了,且这是一个新手十分容易犯的错。

做公司,本质就是要做出符合别人必须的产品跟服务。他人就是一切。而“创新”,是一个从自己的主观角度出发的表述。他人还要的,其实不是创新。他人还要的,就是“更好”。

我去现场看过几次锤子手机的发布会。每次看完,我就会为罗永浩捏一把汗。因为锤子手机在“创新”上投入的简直太多,而在“更好”上投入的竟又很少。

作为一个每天被使用六七个小时的随身设备,用户必须的不是“无限屏”,“TNT大屏操作系统”这样不太实用的变革。用户必须的,就是更好的屏幕、更高清的*敏*感*词*,更流畅的系统。

创新并不代表更好。现有的产品之所以流行,说明本来就不是很差。一个创新的,但不比现有产品更好的东西,其实是十分糟糕的。这只是为什么,我们公司“孵化中心”曾经做起来的产品,虽然是创新的,但大部分都十分失败。

为什么说这是一个新手容易犯的错呢?因为新手很容易以自我为中心。或者说,大部分正常人都是以自我为中心。

“我创新,所以我牛逼。你们不偏爱,只是由于他们感受很差。” 这是每一个创新者的内心故事。

翻看我年初写的公众号,现在有些已经看不下来了:因为确实有些文章写的很自我、太自私了,完全没考量观众的接受度。站在客户角度来探讨,需要经过大量的锻炼。甚至相同的人,换一个领域,这种练习都需要再来一遍。

那么“差异化”这个词对不对呢?只有一种差异化是对的:用户定位的差异化。

比如别人的手机是还给年轻人的,我的手机是专门卖给*敏*感*词*的,所以把字体设计得非常大,这是对的。

或者我的手机是专门卖给非洲人的,针对白人做了脸部识别和美颜,这只是对的。

除此之外,所有刻意地追求差异化都是错的。

与其差异化,不如更好。这是一个非常痛的领悟。

1.CEO最常犯的出错,就是高估自己

为什么CEO会经常高估自己呢?有两个原因:

1)身边的真正的指责声音少

人都偏爱表扬,不喜欢挖苦,这是本性。而且,我们大部分时候根本分不清:当对方在说“yes”的之后,到底是探讨后的认可,还仅仅在讨好、拍马屁。

如果不是特别留意,时间一久,CEO身边经常很容易聚集一堆拍马屁的人。如果一个人发现自己说哪个都对,那随后还会飘起来,开始高估自己。

2) CEO的恰当判断力常常是借助信息优势赢得的,而大部分人没有意识到这一点。

前几天在湖畔大学听阿里的一个高管分享。他说阿里巴巴之所以能更迅速成长,其中一个很重要的缘由是:马云很早就不再骑马打仗,而是在中国范围内进行高段位的交流。

可以想象,如果经常跟你聊天的都是各国元首,一流经济学家,全球更成功公司的CEO,那你必定会更加很厉害。

当然,大部分人做不到马云那样。但是仍然这么,CEO可获得信息的来源质量只是公司里最高的。所以,当CEO做出高质量决策的之后,很容易产生自己比其他人聪明的幻觉。

我是如何意识到自己有这个幻觉的呢?是借助打游戏认识到的。

炉石传说、守望先锋、吃鸡,都是公平竞技的手游。这些游戏一出,我也跟着同事们一起玩。我虽然认为自己很聪明,一定可玩得比对方好。

但我马上看到:其实我也是中等水准而已。在信息完全公平的状况下,我根本做不到比对方好。而且这些朋友无法做起来的复杂操作,我根本做不起来。

认识到自己并不是最牛逼、最聪明的,是CEO开始关注对方、授权他人的第一步。

2.开展新业务,应该优先找人,而不是优先想解决方案

这里的“找人”并不是找一般的专业人员,而是应找真正有全局角度的领导者。

开展新业务的之后,我们很常犯的出错,就是以为自己最懂,以为新业务看起来没什么难的,然后找来一些工程师,或者找来一些二三流业务负责人就开始指挥。

之所以会犯这些错误,归根结底还是由于认为自己比对方聪明,对自己不熟悉的市场缺乏敬畏心,觉得自己想起了对方没想到的破局点。

前两天我看见美团开始也做游戏了。招聘网站上放出了一些“游戏策划”,“游戏开发工程师”的岗位,但是没有看到“游戏制作人”或者“游戏业务负责人”这样的高级职位。面对媒体的好奇,美团的王慧文回应说:“我就试试,别多想。”

当然我相信,以王兴、王慧文的厉害和成熟程度,是绝对不可能犯这些“以为自己比对方聪明”的错的。

3.不需要过度依赖人的学习能力

有一次,我跟一个知名创业公司的CEO聊天。他说了一句十分惊讶我,且绝对不会在公开场合说的话:“我们公司在成立之初就定下一条规则,就是不培养人。”

后来我才理解了他的话。不培养人,其实就是倒逼自己,找到与业务更匹配的人。这个做法对人员来说未必好,但对公司来说却是短期内性价比最高的方案。

这个CEO的做法有些极端,与我当时的做法刚好相反。我当时以为,人可以在最短时间内学会自己不熟悉的领域。所以我投入巨大精力在培训上,而对招聘的投入显著不足。

这两种做法,哪种更好?短期来看,显然是招聘到对的人成本最低。因为培养一个人,存在很大的不确定性,且有着最贵的成本:时间。

但从大量来看,员工的素质发展对公司的成长也至关重要。因为市场、竞争都是动态变化的。今天有效的战术,过三个月也许就没用了。一个没有学习能力的队伍会迅速被淘汰。

现在的我同样注重培训,重视学习。但是我也深刻地意识到:学习能力,是一种锦上添花。业务的展开,不能依赖人的学习能力。

4.人不需要是全面、完美的

最懂业务、懂科技的人,常常不懂得如何带好团队。逻辑思考能力更强的人,对别人的认知力仍然太差。一个人的特点跟劣势仍然是一体的,就似乎是*敏*感*词*的正反面。

但作为一个好的业务负责人,常常又必须对业务深刻的理解,又必须强大的领导力。既需要丝丝入扣的逻辑思考,也必须无微不至的顾客感知。这样的人有吗?有,但很少了。

这个之后,就必须身边有其它的人来给他弥补。比如,业务素质最强的负责人,常常必须搭配一个管理、规划素养最强的副手。

当然,如果有些短板能自己补上,那就更好。但某些改变,往往必须更多的细心和时间。

我有个同学,曾经在工作沟通中最不留意他人的体会,导致很难跟别人展开配合。但是她当时成了*敏*感*词*,又生了孩子,渐渐显得温柔多了。

最近我跟几个好朋友,也是其它公司的CEO,进行了年终相互指责的活动。我的朋友犀利地强调了我的两个缺点:爱装逼,以及容易满足。

有朋友可说真话批评,是一件非常幸运的事。因为缺点只有被指出来,才有被改正的机会。

借此机会,写在这里,希望你们新的一年多多监督。

作者:管理者的自我修养

顶: 5踩: 1