请你别做新媒体了!

优采云 发布时间: 2020-02-01 16:00这个淘汰的速度,只会很快。

如果媒体也是方法,那它的目的是哪个呢?

前段时间说到一个怪象:

大部分从业者,或多或少,认识「咪蒙、黎贝卡、罗振宇、凯叔、兽爷……」

可是,麦当劳、肯德基,公众号用户 5000 万+,负责人也没人了解。

池骋,公众号:巨土文化2019,公众号生死劫。

明明麦当劳、肯德基获客能力很强,为什么没人关注他们?

这也正常,我们做自媒体的,和企业新媒体又不一样。

我不那么认为,自媒体本来,就是企业新媒体。

咪蒙为她的观众创造了感情价值,洪胖胖为读者提供穿搭服务,罗胖为读者高效提供知识服务。

他们都在成就并释放价值,他们不是媒体,他们是用新媒体卖自己,卖自己所提供的高价值服务的自媒体。

自媒体是借助新媒体传递价值的企业。

媒体的目的,在于链接用户,传递价值。

传统企业的新媒体部门,和自媒体们的唯一区别,仅在于必须回答的弊端不同:

传统企业新媒体部要提问:怎么把原本在特色线下渠道传递的价值,通过新媒体更好地传递给用户;

自媒体们则最直接:怎么在新媒体里,重新创造并释放用户价值。网生品牌就是这么来的。

企业创造跟传递用户价值的目的,从来没有变过,变的仅仅释放价值的方式。

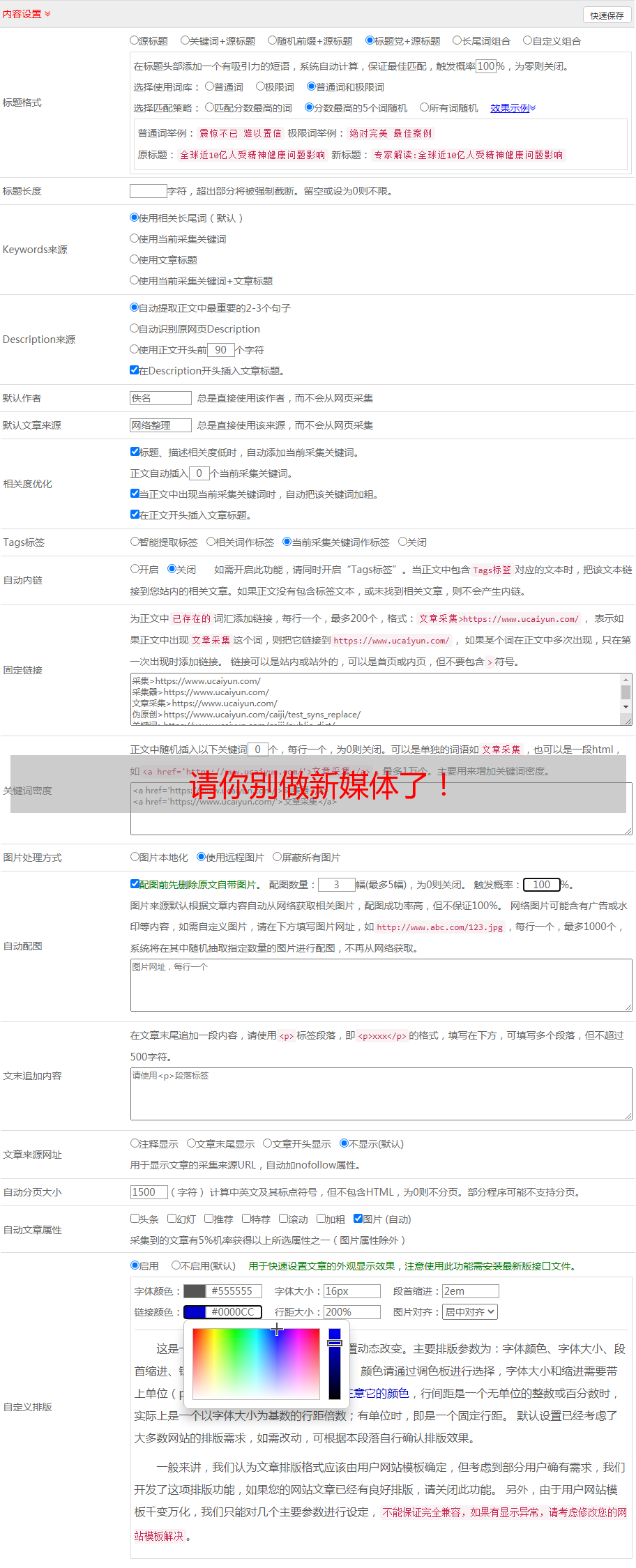

我们做公众号、微博的目的,不是因为有公众号、微博,而是由于存在比传统媒体更高效的新媒体,能够触达用户,传递价值,所以我们做。

目的是不变的,手段是易变的。

进而,你可以问问自己:我做的公众号,有触达目标客户吗?有释放价值吗?还是由于有公号,所以做公号呢?

这只是为什么会说:

一个企业的新媒体负责人,他该学习的,是经济学原理、市场营销学、互联网产品逻辑、自家企业商业方式,最后,才是新媒体运营。

池骋,公众号:巨土文化2019,公众号生死劫。

新媒体是易变的,经济学、营销学、产品逻辑才是根本。

坏消息是,这些知识跨度很高,光听名字就叫人不知道咋开始;

好消息是,知识也符合「二八定律」,80% 的知识,是由 20%,甚至最少的核心知识点推导出来。

某些学科之间的底层知识点,甚至完全共用。

营销和产品就是。

什么是营销?什么是产品?如何定义?

这个难题也困惑我很久。

我是学计算机出生,写代码的。

刚转行做市场时,我对行业的理解就是 2 个字——推广,想办法把货卖出去。

对产品的理解最简单——匠人,打磨出一个好东西。

你会看到,这 2 个定义,都是从自己出发,去对抗全球——「推广」是单向行为,「打磨」也是单向行为,这更有问题,常常出力不讨好。

比如我妈一听说我转行做市场,就认为是去推销卖货,很嫌弃。

那究竟哪些是营销、什么是产品?

我在 2 本书里找到了答案,咱们用一个模型一张图,就能都解释清。

第一本是科特勒的《市场营销》,大学学营销专业必看的书,关于哪些是营销,大佬开门见山就定义了:

市场营销就是理解客户意愿,创造用户价值,并借此取得用户回报的过程。

什么是产品能力?

产品能力,就是训练一个人:判断信息,抓住要点,整合有限的资源,把自己的价值打包成一个产品向全球交付,并且取得收益的能力。

有没有发现,营销能力跟产品素质在定义上高度相同——都是让 A 满意,B 自己也满意。

用一张图概括:

这么看,营销或产品的底层能力,就是「寻找交集」的能力,再说得人话一点,就是「创造共赢」的能力。

和我最早对产品跟营销「单向」的理解不同,这个定义里更重要的标准,是共赢。

很简单对吗?但简单不代表容易,越简单的事通常越容易被忽略。

不信咱就拿「共赢」的标准,衡量一下过去的行为。

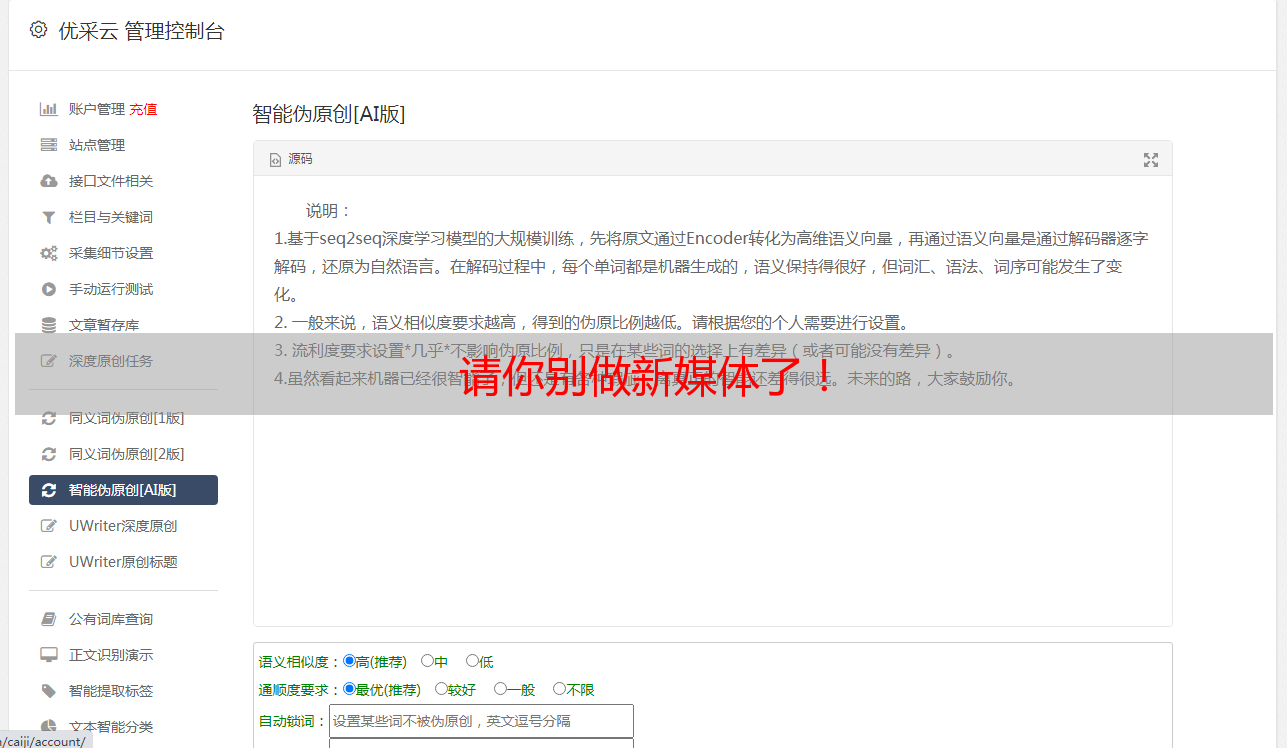

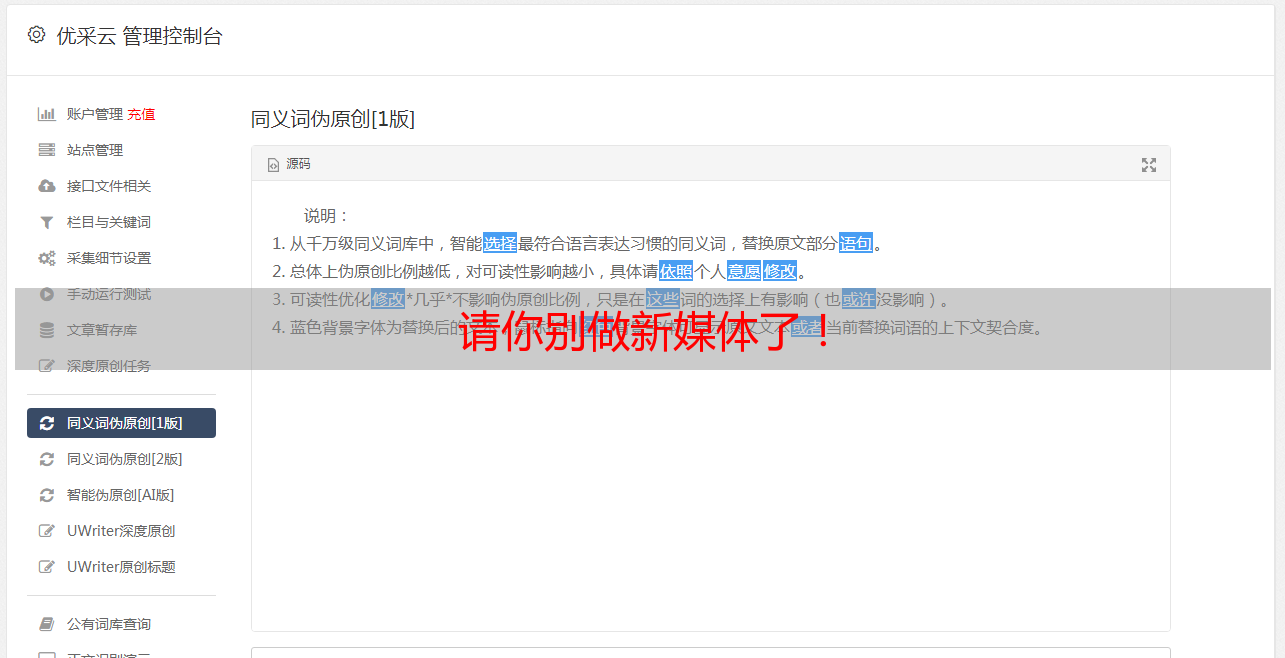

2.1 升级公众号(改号)的问题

如果你在更新公众号过程中,发现老粉狂掉,新粉不进,多半是没找到「共赢」,自嗨了。

「改号」需要回答的难题,不是企业想做什么;

而是要提问:有没有洞察到目标客户新需求,怎么整合资源提供新价值,有没有办法从而获利,缺一不可。

改号不是试图令喜欢吃包子的人,突然爱上汉堡;

改号是洞察那些喜欢吃包子的人,原来还少一杯热腾腾的牛奶。

改号是用营销和产品的能力,重新创造共赢。

2.2 价值感的问题

如果你工作时体会不到价值,多半是因为你没有从客户那里获取正反馈,没有为人们创造价值;

又甚至,他们认为有价值的东西,你不爱看,你不认可。

这还是没有找到交集,没法创造共赢的锅:

除了企业想做的、用户想要的,还有更重要的一点是:你想做哪些。

作为公众号的策划人,如果你没有做你真正想做的、擅长的,那你必定很难有价值感,号也大概率做不好。

你看,不管是工作而是生活,都是一个寻找交集,创造双赢的过程,无非不同的画面里,需要满足的交集个数不同罢了。

所以,看似简单的逻辑,其实做到很难。

好在我是一个给了鸡汤,也一定给勺儿的人,这只是这篇文章核心要交付的内容。

下面来讲方法论——怎么避免自嗨,创造共赢。

我很喜欢找方法论、做清单,因为这东西是偷懒必备。

如果把「创意」比作产品,把「想创意」当做生产产品,那就必定需要一份「质检清单」,保证每一次生产出的「创意」,能大几率不错误。

而且你做得多了都会看到,其实出错点就那几个,与其每次都再次想,不如写成方法论,或做个清单,多省时间。

「需求自检清单」不是我原创,是从其它大咖那学来的,比如:李叫兽、李笑来、小马宋、增长黑客等等,我整合了一下。

这份清单的目的只有一个,当你有了一个创意,请用这份清单自检一遍,找到逻辑漏洞和缺乏的维度,避免自嗨。

整个清单的设计逻辑,完全依循「寻找交集,创造共赢」的原则:

《需求自检清单》

① 咱们的目标用户是谁?

② 他们原本想做哪些?

③ 这个事儿,是不是高频、刚需、大市场、荒原感?(此处为李笑来、罗振宇方法论)

④ 他们目前的解决方案是啥?

⑤ 有哪些他们不满意的地方吗?他们宁愿改变吗?

⑥ 如果乐意,我怎么变*敏*感*词*们的首选?一定必须我来吗?(此处为李笑来方法论)

⑦ 我的竞争壁垒是哪个?

3.1 咱们的目标用户是谁?

这一点好像每个公号都会做,但即使没做透,还不如不做,否则会妨碍判断。

咱们通常用的男女比重、年龄、地区很多维度,不一定有价值,关键是看影响客户行为的核心要素是哪个。

一线城市 60 岁的大叔,和二线城市 21 岁的小姑娘,都有也许爱走马拉松,所以如果明白地域和年纪,意义也不大。

但即使你可看到,一个爱走马拉松的客户,一定每年会去「跑步吧」签到 4 次,一定 3 个月会买一双新鞋,这才有意义,因为可给你识别目标用户。

所以,下次找「目标客户」,试着这种问自己:如果今天让你从 0 开始做一个公众号,你会去哪儿找前 100 个目标客户?他们有哪些特征?

比如「人生研究所」,如果以解决迷茫为核心交付价值,它的客户都会在「知乎」关注「人数问题」板块,在「豆瓣」参与「自我成长」讨论,又甚至会看「网易公开课」「TED」......

剩下的就是写出优质内容,去那些渠道里薅人就行。

关键不是你有哪些维度,而是那些维度能不能解释用户行为跟需求。

3.2 用户本身想做哪些?

为什么一定要加上「本来」2 个字呢?

因为营销只能看到需求,不能创造需求。

我们没法帮助用户做他原本想做的。

就像你很难把一个肉包,卖给一个不饿的人;很难把一房子,卖个一个买不起的人。

一个饿极了的人,过期的卤蛋也可卖给他。

所以,不要为了做号而做号,要帮助客户做她们原本就想做的事。

3.3 这个事儿,是不是高频、刚需、大市场、荒原感?

前面 2 个问题,用来判断哪些是用户想要的;

这第 3 个问题外加 4 个标准,是帮助企业判断这事儿是不是自己想做的。

因为高频、刚需、大市场,都意味着利润。

这只是为什么内容领域会一直提「焦虑」,因为够刚需、够高频、够大市场;

新世相、咪蒙都把握了,所以流量巨大,很赚钱。

荒原感则意味着,你定位的赛道是弱竞争。

弱竞争有 2 个价值:

① 有机会使你抢占该赛道的用户认知高地;

② 来自竞争对手的压力最小,你有先发优势。

其中第一点最关键,因为人的记忆容量是有上限的,一个品类最多就能记住 3-6 个,像我洗发水永远就买哪 3 个牌子。

所以,如果客户有必须时想不到你,再高频、刚需、大市场也没用。

从这个角度看,最近更火的「不会画出版社」,就是洞察和定位的高手。

我觉得,他们定位的赛道并不是*敏*感*词*,而是「温柔」、「治愈」,*敏*感*词*也是形式。

在「不会画出版社」出来前,想看「温柔」、「治愈」的内容,我没有一个马上可联想到内容品牌,但目前有了,这是一个有荒原感的赛道。

但即使我想看「*敏*感*词*」内容,我的大脑早已被「匡扶摇」「老鼠什么都明白」占据,他们很难再有机会。

3.4 用户目前的解决方案是哪个?

这个难题也许就是传统营销讲的「竞品分析」,但竞品并不是从公司视角找,而是从用户的角度看。

一个推荐「美食食谱」的公号,它的竞品不是其他美食公号,而是「下厨房」App。

因为在用户那里,想到做饭,第一个想到的是工具 App——「下厨房」提供的解决方案效率更高。

更进一步,公众号的竞品,甚至不是别的公众号,而是「抖音」「微博」「Bilibili」...

大家抢夺的都是用户注意力。

对于一个常刷抖音的用户,如果你的公众号竞品能使他花点时间继续开启「公众号」,那么你的公号被发现的几率也会更大。

从这个视角看,你跟你的竞品公众号,是站在「注意力争夺战」的同一战线。

所以请想想你的客户会在那里,哪里离她们今天,站在它们的角度重新寻求竞品。

3.5 现在的解决方案里,用户有不满意的地方吗?如果有,他们宁愿改变吗?

这是帮助你寻找「差异化」的问题。

要么你在解决一个荒原感很强的需求;

要么你在解决一个别人没做好的事儿。

还是以「人生研究所」为例,核心要帮助客户解决困惑问题,以前的解决方案里:

① 知乎、Ted 做得很高,但是客户的检索成本不低;

② 大部分的提问不接地气、没有情感,增加客户的理解成本——这点「新世相」做得挺好,他们离迷茫的人更近,但是它们不解决难题,他们仅描述状况;

③ 给至用户方法还不行,还必须给人们实践——这点「北辰青年」做得很高,但是它们没有发挥出媒体的链接价值。

那我能不能用「新世相」的玩法,用小程序沉淀出一个更垂直的「知乎」,再通过媒体链接「青年品牌」做线下实践呢?

比如,当迷茫的高中毕业生希望可去游历,他在我的产品上迅速找到办法,认识同*敏*感*词*历活动去实践,会不会很棒呢?

「人生研究所」的最早构想

营销、产品,就是一个发现问题,整和资源,交付价值,创造共赢的过程。

当然,上面都是假设,后面的运营都是围绕假设做验证,有时即使客户有不爽,他们也不愿改变。