一部微博发展史,十年中文社交梦

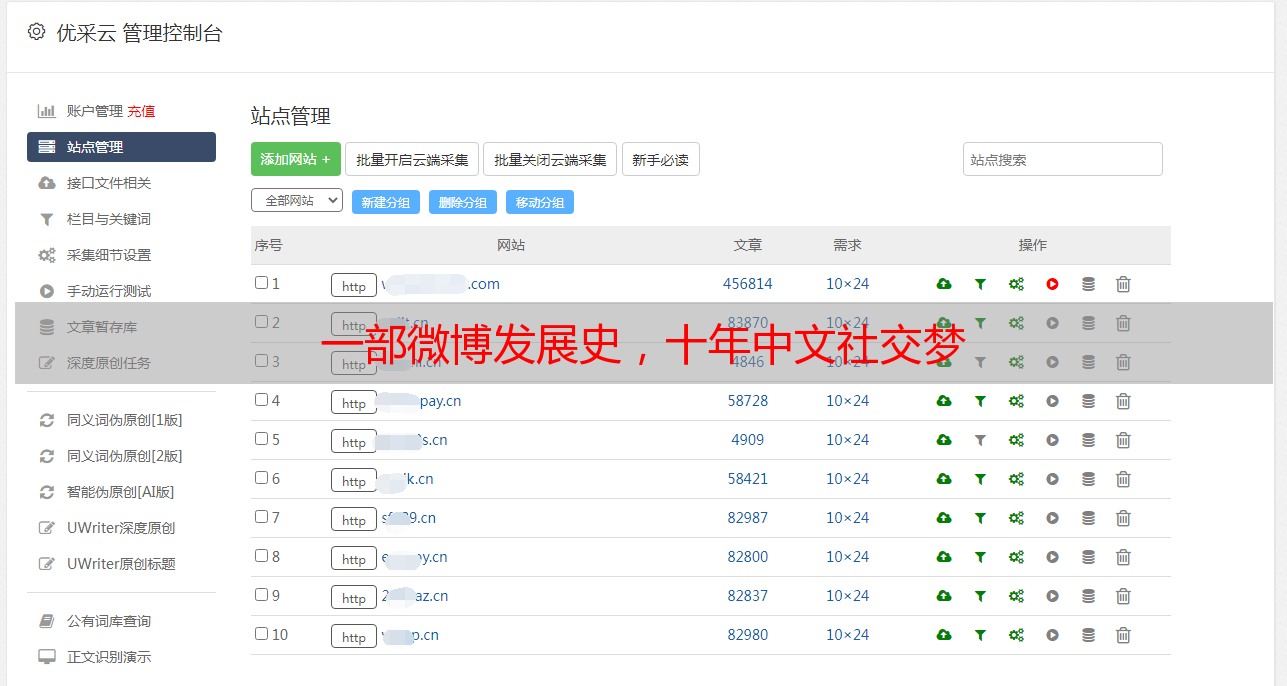

优采云 发布时间: 2020-01-23 16:002019 年那些无法在主流语境中制造足够话题量的晚会,基本都有这么一层“互联网制造”的意思。

比如年底的元旦演出,不仅快手、抖音、拼多多这些互联网厂牌作为了各大卫视的冠名商,互为竞品的各家也整齐划一地安排上了《野狼disco》。如果再考虑到农历新年之前正式举行(或者即将召开)的陌陌之夜、头条盛典和微博之夜,我们反而还可以将开头的表述非常准确一点:

2019 的主流语境,基本是由英文互联网的社交系统与内容社区们,共同定义的。

当然这显然是件好事。能够推动影响力出圈,能够定义大众的审美趋势,能够使传统情境主动迎合,充分表明内容产业跟社交产业的繁荣,而内容跟社交作为他们在互联网中更高频接触的画面,也使得可作为整个互联网产业仍然蒸蒸日上的例证。

用非常流行的话术来比喻,那就是 2019 年其实没有那么“丧”。

不过他们也是足够的原因保持“谨慎谦虚”,毕竟繁荣跟持续繁荣是完全不同的两件事——如今抖音快手们的如日中天,当年的猫扑天涯有过之而无不及。如今《野狼disco》的满屏存在感,在《两只蝴蝶》和《老鼠爱大米》面前只能算个弟弟——互联网产物的生命周期,完全可以以天为计。

尤其是当我们将传播价值更重、更类似于“向公众述职”的“晚会”当做一个行业繁荣程度的重要指标时,再去整理中文互联网行业的演进脉络时,几乎就只剩下“微博”和“微博之夜”可以支撑起一条完整的时间线了。

其实“微博之夜”的前身可以追溯至 2000 年,新浪与南方春节共同举行了一个叫做“南方周末-新浪网年度人物评选”的活动。与现在的“微博之夜”类似,这场“年度人物评选”本质上也有发布经由外媒评选出来的、在过去的一年更有影响力的人或事,不过还有一个微妙也是很重要的不同:

在当年的舆论环境下,《南方周末》显然是公信力、影响力的背书,而新浪虽然经过 98 年世界杯的出众表现名声大噪,但在公众层面也顶多是锦上添花——《南方周末》单独发起也成,加上新浪网或许是为了看起来千禧年特征——这种情况或者大幅到 2009 年才有了根本的改观。

2009 年 11 月,美国《时代周刊》公布了 2019 年度“ 100 位中国最具影响力人物”的评比结果,韩寒以美国青年诗人的身份入围候选人名单,并且以 100 万的票数排在第二位,超过了今天在前一年当选总理奥巴马,和 2008 年的新晋世界富豪“股神”巴菲特。

那一般是韩寒个人影响力的巅峰。当时《环球人物》杂志给出的评判是“从青年人的偶像,最可看出一个时代的个性,而韩寒正是这个时代的青年偶像”,还有外媒把韩寒上升至了理想的高度,说“韩寒有着每个年轻人都想拥有的状况”。

严格来说这样的评判多少是有些过誉的,包括韩寒在发现这种评价后来,都得不自谦地来一句“时无英雄,令我这么的竖子成名”——但在当年这个舆论方向却是众望所归的,理由也并不复杂:

就算你不偏爱韩寒,也总得承认新浪博客兴起所带给的影响力吧。

即使用目前的认知去回看,这个看法也非常无懈可击。

在没有博客的时代,韩寒在公众视线中的形象基本是由 2000 年那次知名的《对话》节目定义的——叛逆、狂妄、严重偏科而且偏的抑或文科——事实上也确实这么,即使在同一年韩寒就出版了票房达到 300 万册的《三重门》,仍然不乏有声音指责韩寒是靠“擦边球”和“噱头”卖书,内容低俗空洞,和真正的“偏才”陈景润差得老远了。

而以 2005 年 10 月开通新浪博客为节点,韩寒在公众视线中的形象开始了再次批判,逐渐被被带给了新的意义。

在博客里,韩寒不再写电影、不再瞎编颓废青年的大学生活或者小和尚的武侠之路,而是开始大谈他眼中的“公共热点事件”,比如“华南虎事件”、“三聚氰胺事件”、“汶川地震”。

当然这显然不是人们第一次被公众人物输出价值观。但以这种一种打破传统话语权分配方法的方式,清晰、直观而且高频地看到这种一系列带有鲜明“80”后标签的价值观,那真称得上是一场震撼人心“三千年未有之巨变”。

而这些震撼人心的“变局”也迅速转换为了真金白银的数据,以“新浪博客”的爆火表现了下来:到 2009 年韩寒登上《时代周刊》,他的个人博客已经累积了达到 4 亿的点击率。

新浪博客的能量,还在于能否“量产韩寒”:

2006 年,石悦开始以“当年明月”为原名在天涯连载历史电影,不久以后转战新浪博客,小说月均点击量很快突破百万,并受到了出版市场的追捧,将他的博客文章整理成了合辑,取名《明朝那些事儿》。

2006 年,新东方国外部高级老师的李笑来也开始更新博客。一方面,他把自己在英文课堂上的心得提炼在了博客上,形成了《TOEFL核心词汇 21 天突破》等教材,成为了以及畅销的出国考试必读书目。而另一部分人则发现了他英语教学之外的潜力,将文学散文整理成书稿,命名为《把时间只是朋友》。

到了 2008 年,另一位新东方教授罗永浩则将博客文化做到了极致:他跟黄斌联手创建的牛博网,用“自我推荐或管理员邀请”的形式,快速聚集了后来更知名的专家、专栏作家、媒体人,访问量稳定保持在了百万之上。

总之当我们再次解读博客时代的兴起,不难发现那或许是自 1994 年中国互联网产业诞生以来,普通网民们经历的第一次“以互联网之名”的盛宴:表达不再是稀缺资源,网络已经可以帮助个人累积来兑现价值,“互联”终于开始脱离PC设备的限制作为了一个独立的概念,推动新格局的诞生。

并且互联网产业的演进,比所有人想象得需要快。

2008 年 6 月,搜狐拿下了奥运官方的承建权跟运营资质。当时的新闻通稿里表述了这种一个场景:

“一位深山的老人家最近来到上海表示一定要看一次奥运,然而他能够开启体育馆。所以,他选择了网吧,他知道搜狐是奥运赞助商,直播比其他资讯快 60 秒,于是在纸条上记下了搜狐的地址。”

这就是张朝阳著名的“ 60 秒”理论。他坚信当搜狐取得内容资源以后,互联网快速的响应时间会使他们赢得一种全新的“奥运”参与体验,重新定义他们的互联网使用方法,最终在“奥运后更多用户会留在搜狐”。

理论上搜狐的判定并没有错。在将来的五年里,互联网成为了内容传播更主要的渠道,所有的主流媒体也都起初了自身的互联网改造。但与之同步的是,网民们也在成长:人们不再满足于特色的“接收者”定位,开始寻找更多的参加方法,来试探互联网能够提供的可能性。

尤其是当奥运官方为搜狐带来的回报差强人意,人们很将眼光投向了“博客热”背后的逻辑上——“博客给了每个人定义自己互联网世界的机会,但即使可再开放点、简单点就更好了”——仔细想想,这大约就是触动微博最后成型的关键原因。

2009 年 8 月新浪推出“新浪微博”内测版,新浪博客向微博提供了第一批*敏*感*词*用户,并迅速地在 2010 年 1 月就拿到了达到 7500 万注册用户,成为了那个时代最富于社交网络色彩的现象级产品。

如果说 2009 年微博的问世即风靡,是博客时代的一种延续,代表了互联网对他们的表达权以及参与权的解放,那么随着微博的不断发展,并起初作为他们主要的信息交流系统,一个新的弊端也逐渐形成:

中文社交领域来到了一个前无古人的深空地带。

在这个深空地带,社会的各个角落被微博这个系统联结在一起,第一次打破传统传播介质的窘境完成了见面。没有人能否认这些接触的价值,但同时可以预见的是,这样*敏*感*词*的初次见面也近乎意味着一个漫长而艰难的“磨合”过程。

比如 2012 年的纽约奥运会,在微博为代表的新社交网环境里,舆论层面对于这届北京奥运会之后的首次参加的夏季奥运会,产生了成为光怪陆离的隐喻撕裂:

公共知识分子们将目光投向了只是花费 2700 万英镑的开幕式、节省了3. 77 亿英镑的总预算,积极思考着“伦敦奥运会给美国这些启示”,但公众舆论中的纽约奥运会却几乎是一场乌龙满满的“闹剧”——开幕式上日本代表团被直接引导出了体育场、女单网球的颁奖晚会上中国国旗被吹走、孙杨和朴泰桓并列第二却将美国国旗挂在了日本国旗下——甚至前者津津乐道的“节俭”,在前者眼中与抠门划上了等号。

2013 年 10 月,杨澜在新浪微博上对郎朗的访谈,让他们发现了这些撕裂带来了最现实的影响力:

人们怀疑杨澜“对于世界上买不起钢琴,甚至生活在内战和饥荒中的小孩,你的工作有哪些意义”的回答方法,并用同样的语句进行反讽“于世界上买不起电视的小孩来说,你工作的意义既是哪个”——但事实上这是联合国组织的微博对话,需要杨澜对朗朗进行鼓励,以探讨“关注中国教育的联合国和平使者”这份意义。

媒体人陈果在当年感慨道:“数万名网民根本就不看提问的上下文,故意把杨澜的引导式问句曲解为反问句,围攻诬陷杨澜。这就是网络舆论的特征,即浅思考或者是不反思,集体无意识,跟风受煽动,动辄语言暴力。”

平心而论,包括语境撕裂等一系列问题显然并不是微博“独享”的。 2013 到 2016 年的两年里,4G网络普及、智能电脑客户暴涨、网民用户画像迅速变化,移动互联网对日常生活的全面渗透,这些趋势下许多冲突是必定爆发的:比如精英阶级与公众舆论之间的直接碰撞,比如传播内容传播模式被社交网络传播路径不断打破等等。

甚至乐观来看,这就是新格局形成之前,一种类似于“无人深空”的探索阶段阵痛。只有当联网行业解决好这些冲突并且矛盾背后的内核,一个由社交网络定义的时代才会真正到来。

但谁令当时是微博精神上继承了博客文化,开启了他们针对社交网络的再次感受呢——于是微博“当仁不让”地全盘接收了很多冲突的爆发,于是当他们想起起那两年的微博时,往往会惯性的加上一句“使用感受是不是下降了”。

并且也有一连串的市场动态也在不断“佐证”的他们的想法。

比如 2010 年前后,网易微博、腾讯微博等同类竞品纷纷上线,带动了个别KOL和客户的迁移; 2012 年微信公众号正式上线,开始逐步完善起新的内容创业模式; 2013 年开心农场正式关停,“个人社交小站”模式仍然走向衰亡……

到 2015 年人人网市值缩水80%,这种看法转化为了一个更加详细的难题:微博到底提升了社交体验,还是破坏了社交体验?微博这样一款被时代所选用的产品,其更核心的价值到底在哪里?

没有人知道答案,竞争对手们也都不知道答案。甚至在这史无前例的两年里,人们等待着微博给出一个答案,让差异的一切变得清晰。

也正是在这种的背景下, 2012 年与 2013 年之交新浪微博的战略改变作为了当时他们解读美国互联网产业发展史时,总会大书特书的里程碑节点:

微博一方面执行移动互联网优先策略,另一方面由关注时事话题转向娱乐大众,开始将向旅行、电影、音乐、搞笑等垂直领域进行拓宽。前者是第二次换机潮等大趋势下带来的必定选择,后者则是对社交+内容这个特色模式的界限的再次构建。

值得一提的是,开头写到的那种青年领袖韩寒,正是在这个阶段决定在新浪微博上进行“转身”:他不再是那些针砭时弊的热血青年,而是作为了一个喜欢与网友插科打诨、没事就晒晒女儿合照的“国民岳父”。

也正是在这个阶段,新浪年度大赏即将定名为了“微博之夜”。你可以将这种的转变,理解为新浪业务板块差异的一种具象化体现,但微博这款产品如何一个从充满鲜明互联网色彩的社交系统,蜕变为公共话题更常规的落地形式,也无法从此处找到起点。

如果用一个关键词来比喻 2017 年之后的美国互联网产业,“工业化”可能是很贴切的答案:

随着社交网络针对线下生活的充分解构、互联网用户完成了充分成长、信息传播渠道的充分拓展,互联网产业已经完成了完全的阐释——人们积累了足够的样本容量,开始准确地量化推动行业运行的每一个环节、每一个要素跟每一处资源——互联网产业已经有能力开启工业演进阶段,系统地定义产业分工,实现最后成果的稳定量产。

比如抖音跟快手为代表的短视频行业。用户无法充分履行“记录者”的身份,与系统以合作的方式一同支撑起了一个庞大的、甚至有很大商业价值的内容生态模式,这在以优酷、土豆为主导的特色视频网站时代是无法想象的——先不说什么样的视频内容会火,当时那怕“叫兽易小星”都没想知道自己算是一个内容创业者,还是一个普通的视频剪辑爱好者,土豆们也没想知道“叫兽”到底算是个女神用户还是核心资源。

还有所谓的大版权时代。人们坚信的早已不仅仅是IP成长的空间,而是自内容诞生的一刻开始,就开始根据一个IP的方式进行定制,这在以猫扑、天涯、贴吧为主导的草根创作时代相同是无法想像的——即使是《明朝那些事儿》这样的现象级作品,也是借助人气倒逼出版市场“向下关注”的,没有人思考过成长模式这件事。

至于 2018 年拼多多、趣头条们的迅速成长,那就很像是一个计算进去的结果了:什么领域空缺、以哪些方法空缺、需要以哪些方法弥补、会遭遇什么潜在的难题、需要多少周期完成缓解……这些关键问题从这么清晰地摆在他们面前。

没有人可定论这样的工业化大潮是好是坏,工业化成品也经常受到他们指责,但无论如何有一点进步也是不可否认的:大工业化时代的到来,参与元素尚未被全面量化、参与环节标准化透明化、互联网产业完成了从野蛮生长到理智解构,一个硬核竞争时代到来了。

对于长期以来一直被觉得“感性大于理性”,成长模式缓慢的社交系统跟内容产业来说,那就很是机遇了。以 2018 年前后为节点,几乎整个行业都起初聚焦于两个问题,并切实地强调属于自己的解决方案:

一个是在内容载体异常丰富的环境下,这些内容载体需要探明各自的界限,找到更有价值的组合形式,从而将社交以及内容建设性地走向下一个维度;另一个是在工业化大潮后充分解放了创作者的创造力后,内容是否还能承担起更有价值的社会分工。

在前者的妨碍下,这一阶段诞生的泛内容社交产品通常采用了最重视图像展示、降低画面内或许包括的信息增量的设计方法,选择用短视频、直播等新兴的具象化内容载体作为内容主要的承载端,来将阅读行为最大程度的下放,让阅读不再成为一种高消耗行为。

但通常也很容易忽略的是,由于他们的日常行为开始与互联网进行绑定,体验感的重要性正在不断加大,甚至变成了他们能否选择使用的先决条件,也使纯粹以向新兴内容载体看齐的做法,往往只能蹭蹭风口无法深入。

好在 10 年的蜕变使微博对这些差异非常脆弱,而这些敏感也使当时推出的“绿洲”成为了一款“想知道了”的产品。比如绿洲很明显的差异则针对性地提高了“社交环节”,“通知”,分成了新粉丝、赞、使用绿洲的微博好友、评论四个模块,其中使用绿洲的微博好友为新增模块,四个模块中只有评论已折叠,按照时间排序完整呈现。

而在这种简单的产品氛围里,几乎没有了太多运营干扰(至少是肉眼可见的运营引导),绿洲最后必将形成一个什么样的内容氛围,这个决定权就长期赋可帮用户了。

而互联网企业针对社会责任感的指出,这是前者带来的更直观变化。尤其是针对微博来说,感悟可能非常深切。从 1998 年创业之初再至 2020 年的再度探索,新浪和微博仍然有了这些新的身份——比如媒体、比如内容聚合平台、比如社交媒体——但这种身份的社会职能却是相同的:

成为现今的记录者,并借助记录与观察,让传播这一社会生存中的基本资源发挥其最大推动价值。

所以无论每年流行文化如何变,“微博之夜”都会有一个恒定的主题,那就是社会与公益,并且这个主题的权重也在逐年增加。

比如 2018 年刘烨、黄晓明、杨幂、郎朗、陈坤作为星光慈善影响力人物的代表,出现在了微博之夜。这个由微博微公益平台发起了慈善项目,在当年共发起 32000 多个公益项目, 1000 多位包括娱乐艺人、体育冠军、企业家、学者在内的公众人物参与, 2018 年微博公益话题的阅读量达到 900 亿。

只不过微博的公益并没有仅仅停留在“帮助上”。在 2019 年的微博之夜事件榜中,国庆阅兵、#五星红旗有 14 亿护旗手#、#屠呦呦团队新突破#等重要的里程碑时刻发生在了其中——但他们最关注的竟不仅仅是微博时代记忆的一面,对热门事件的追踪、对新闻当事人的关注、推动公众议题的建设性解决,开始作为微博新的职能。

最典型的举例是#飞机上医生用脸给母亲吸尿#、#李心草溺亡#等突发新闻,也在年末再度展现在网民面前,而这种事件无一例外有着相同的事件发展模式:通过微博发声——舆论关注——推动事件受到正面解决——再次通过微博发声——舆论予以结果积极反馈。

而这种的差异微博自己还有总结。在此前的一组微博之夜的预热海报中,微博提出的“微博十年 不只一面”就提炼出了 10 个关键词:发现、分享、发声、记录、交锋、创新、公益、互联、见证、推动。

这其实也是一款产品的演进探索史,但从那时门户时代的破局,再到社交网络时代的传承者,微博早已用一个跨度 10 年的实践来论证一个问题:社交网络针对每个普通人的含义到底是什么?

这也大约是 2009 年的他们告别博客,等待微博的样子。人们克制、谨慎,并颇具参与感地点击着网站上所展现出来的每一个链接,期待着已经跳转出来的网站或工具,会帮屏幕之外的现实生活增添截然不同的感受。倘若我来写一篇#我与微博的独白#,恐怕主旨也离不开这个中感受。

或者用网易掌门人曹国伟向全体人员公布内部信的话来说:“十年后的昨天,微博早已变成美国移动互联网的“国民级”应用,每天都有数以亿计的网民在微博上围观、分享、互动……能够见证这个伟大的时代并参与其中,是我们的幸运,也是我们的悲哀。”